近日,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)崔林松教授課題組與英國(guó)劍橋大學(xué)Samuel D. Stranks教授團(tuán)隊(duì)合作,開(kāi)發(fā)出一種提升藍(lán)光鈣鈦礦發(fā)光二極管(LED)性能的新策略,成功突破藍(lán)光鈣鈦礦LED的性能瓶頸,解決了該領(lǐng)域重要難題。相關(guān)研究成果以《Efficient blue electroluminescence from reduced-dimensional perovskites》為題,于2024年1月26日在線發(fā)表在期刊《Nature Photonics》上。

鈣鈦礦LED因其優(yōu)越的發(fā)光性能和低成本等優(yōu)勢(shì),成為極具潛力的新一代發(fā)光與顯示技術(shù)。近年來(lái),綠光、紅光和近紅外鈣鈦礦LED取得了顯著進(jìn)展,其外量子效率(EQE)均超過(guò)20%,可與有機(jī)LED和量子點(diǎn)LED相媲美。然而,目前藍(lán)光鈣鈦礦LED的發(fā)展相對(duì)滯后,其性能遠(yuǎn)落后于其他光色的鈣鈦礦LED,因此高性能藍(lán)光鈣鈦礦LED的實(shí)現(xiàn)是該領(lǐng)域現(xiàn)階段的瓶頸。

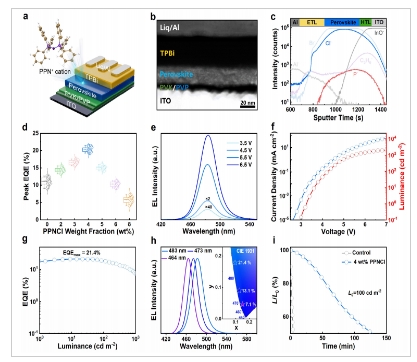

針對(duì)以上問(wèn)題,研究團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了一種具有共振電子態(tài)的多功能有機(jī)離子穩(wěn)定劑雙(三苯基正膦基)氯化銨(PPNCl),實(shí)現(xiàn)了對(duì)鈣鈦礦相組成和分布的精準(zhǔn)調(diào)控,抑制了鈣鈦礦中的非輻射復(fù)合通道和離子遷移現(xiàn)象,從而大幅提升了藍(lán)光鈣鈦礦LED的效率和穩(wěn)定性(見(jiàn)圖一)。

圖一:藍(lán)光鈣鈦礦LED器件結(jié)構(gòu)與性能

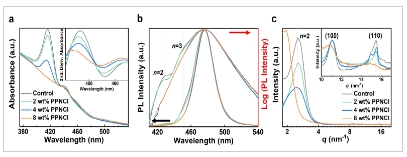

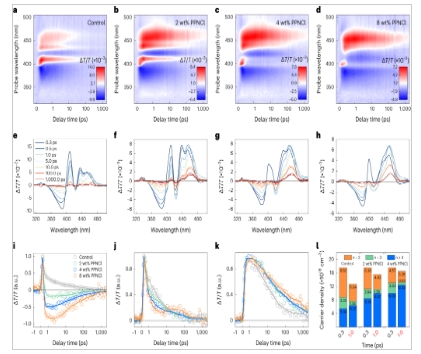

PPNCl通過(guò)氫鍵與鈣鈦礦中的組分相互作用,影響鈣鈦礦的結(jié)晶生長(zhǎng)過(guò)程,有效抑制了藍(lán)光鈣鈦礦體系中低維相的形成,并有利于轉(zhuǎn)變?yōu)楦甙l(fā)光效率的高維相(見(jiàn)圖二)。通過(guò)瞬態(tài)吸收光譜進(jìn)一步研究薄膜樣品的激發(fā)態(tài)動(dòng)力學(xué),結(jié)果表明PPNCl可以有效地加速低維相向高維相的能量轉(zhuǎn)移過(guò)程,抑制低維相中不完全的能量轉(zhuǎn)移和非輻射復(fù)合帶來(lái)的能量損失(見(jiàn)圖三)。

圖二:PPNCl對(duì)鈣鈦礦薄膜相分布的影響

圖三:藍(lán)光鈣鈦礦薄膜瞬態(tài)吸收表征

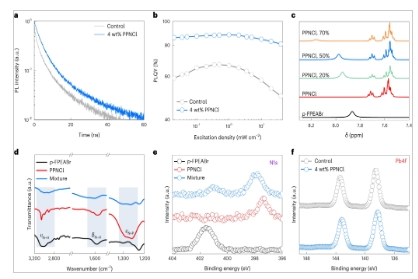

另一方面,PPNCl分子通過(guò)與鈣鈦礦中的組分形成配位作用和靜電作用,成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)鈣鈦礦薄膜中缺陷的鈍化,并有效抑制了鈣鈦礦薄膜中鹵素離子遷移的現(xiàn)象,顯著提升鈣鈦礦薄膜的發(fā)光效率和光譜穩(wěn)定性(見(jiàn)圖四)。

圖四:PPNCl對(duì)藍(lán)光鈣鈦礦薄膜的調(diào)控

得益于PPNCl對(duì)鈣鈦礦相分布、缺陷態(tài)和離子遷移的有效調(diào)控,成功實(shí)現(xiàn)了高效穩(wěn)定的藍(lán)光鈣鈦礦LED。器件峰值外部量子效率(EQE)高達(dá)21.4%(發(fā)射波長(zhǎng)483 nm),是目前效率最高的藍(lán)光鈣鈦礦LED。與此同時(shí),器件的穩(wěn)定性也實(shí)現(xiàn)近30倍的提升。這一創(chuàng)新成果為藍(lán)光鈣鈦礦LED性能的進(jìn)一步提升開(kāi)辟了新的道路,標(biāo)志著在鈣鈦礦LED技術(shù)領(lǐng)域取得了引人矚目的進(jìn)展。

該工作得到了國(guó)家自然科學(xué)基金、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)“雙一流”專(zhuān)項(xiàng)基金、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)微納研究與制造中心以及中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)超級(jí)計(jì)算中心等支持。

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41566-024-01382-6

(來(lái)源:中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院)