半導體照明網獲悉:近日,在國家基金委海峽基金重點項目、國家基金面上項目以及福建省科技項目等支持下,中科院福建物構所王元生研究員和林航研究員帶領的團隊聚焦于該類復合材料,基于合理的材料/幾何構型設計與低溫共燒路線制備,獲得新型圖案化結構微晶玻璃一體化復合材料:CaAlSiN3:Eu2+PiGF-Lu3Al5O12:Ce3+PiGF-高導熱藍寶石基板;進而,通過構建“熒光輪”,在高功率藍光激光激發下實現了較好的光色性能輸出。

該成果以“Towards High-Quality Laser-Driven Lightings:Chromaticity-Tunable Phosphor-in-Glass Film with “Phosphor Pattern” Design”為題,發表于國際光學高端刊物《Laser & Photonics Reviews》(Laser & Photonics Reviews, 2022, DOI: 10.1002/lpor.202200040。論文第一作者是福建師范大學聯培生黃秋桂和隋萍。

據了解,InGaN基發光二極管(LED)芯片存在“效率驟降”問題,很難基于單個LED芯片實現高功率、高亮度白光照明。為解決這一難題,激光照明技術應運而生。激光二極管(LD)具有無“效率驟降”、高亮度、低光學擴展量等優點,在能量密度、能效、出光方向性等方面遠優于LED。

然而,熒光材料接受高功率激光輻照時,受制于高光子通量下光轉換的能量損耗,會產生大量熱量,對其穩定性和導/散熱性提出了極高要求。傳統的硅膠封裝熒光粉技術在激光輻照下會發生嚴重的碳化而無法適用,發展全無機熒光轉換材料是必然選擇。

熒光微晶玻璃(phosphor-in-glass,PiG)具有制備成本低、成分設計靈活、通過混合多相熒光粉可控制色度等諸多優勢,近年來受到了學術界和工業界極大關注。特別是,將微晶玻璃以薄膜(PiG film,PiGF)形式共燒于高熱導率基板(例如藍寶石或AlN)上形成一體化復合材料,在繼承了PiG塊材各項優點的同時,PiGF-高導熱基板復合體的熱導率可以提高到與高質量陶瓷相媲美的水平,從而提高發光飽和閾值;得益于此,可以構建高亮度PiGF基激光驅動光源,顯示出巨大的應用前景。

中科院福建物構所王元生研究員和林航研究員帶領的團隊聚焦于該類復合材料,基于合理的材料/幾何構型設計與低溫共燒路線制備,獲得新型圖案化結構微晶玻璃一體化復合材料:CaAlSiN3:Eu2+PiGF-Lu3Al5O12:Ce3+PiGF-高導熱藍寶石基板;進而,通過構建“熒光輪”,在高功率藍光激光激發下實現了較好的光色性能輸出。

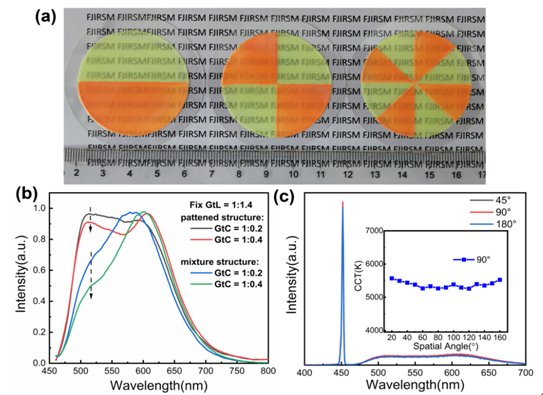

圖、(a)CASN:EuPiGF-LuAG:CePiGF-on-sapphire“熒光輪”照片(直徑為40 mm,具有不同的圖案化結構);(b)“圖案化熒光粉”結構與傳統“混合熒光粉”結構之間的歸一化發光光譜比較;(c)1W/mm2藍光激光驅動下三種不同圖案化結構樣品的發光光譜(色塊分別以45°、90°和180°三個間隔角分開);插圖顯示了具有90°間隔角樣品空間角度相關的顏色分布。

研究激光-微晶相互作用的結果表明,Lu3Al5O12:Ce3+的發光飽和行為幾乎由熱猝滅機制決定,而CaAlSiN3:Eu2+的發光飽和行為受熱猝滅與強度猝滅機制共同影響。高導熱藍寶石基板“熱沉”的散熱作用和脈沖旋轉激發模式,大大減輕了熒光體熱負荷,有效延緩了發光飽和的發生。系統性實驗結合理論計算證明,發生在傳統“混合型熒光粉”結構中的光子重吸收問題,在“熒光粉圖案化”結構設計下得到了很好的解決,一定程度上調和了“光度-色度矛盾”,且不會引起空間顏色分布不均。

此外,建立了一個通用的光譜計算模型來預測PiG體系中受光子重吸收效應影響的發光行為。基于Lu3Al5O12:Ce3+PiGF的激光驅動綠色光源可實現2970 lm@21W/mm2的高亮度,基于圖案化CaAlSiN3:Eu2+PiGF-Lu3Al5O12:Ce3+PiGF構建白光光源可同時實現光通量高于1000 lm和顯色指數大于80的光色輸出。?

此前,該團隊在高功率密度熒光微晶玻璃材料及白光固態光源研究方面取得了一系列重要進展,相關成果相繼發表在Laser Photon. Rev. 2021,15, 2100044; Laser Photon.Rev. 2021,15,2100317; Laser Photon.Rev. 2014, 8, 158;ACS Appl. Mater.Interfaces 2014, 6, 22905; ACS Appl. Mater.Interfaces2014, 6, 21264; ACS Appl. Mater.Interfaces2015, 7, 21835; Chem. Mater. 2016, 28, 3515; LaserPhoton.Rev. 2017,11,1700148;并撰寫綜述論文(Laser Photon. Rev. 2018, 12, 1700344),受到了國內外同行的廣泛關注。

來源:福建物構所

論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lpor.202200040