最近,廈門大學研究團隊創新性地設計了一種倒棱錐/臺狀人工納米結構,通過納米壓印、干法刻蝕技術與濕法腐蝕工藝相結合,在發光波長短至 234 nm的(AlN)8/(GaN)2 有源層形成(0001)、(10-13)及(20-21)等多組角度精細可控的晶面。有趣的是,這些晶面能夠調控深紫外光波在納米結構中的傳播和提取模式,有效突破傳統平面結構中出射光錐角較小這一限制,大幅提高深紫外光的提取效率。

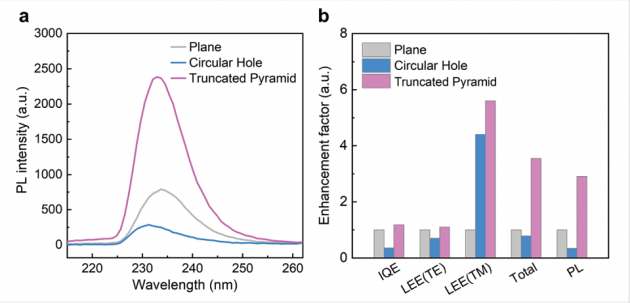

研究表明,引入晶面可控的倒棱錐/臺狀結構后,TM 和 TE 偏振光相比于平面結構分別增強了 5.6 倍和 1.1 倍,深紫外 234 nm 波長處的總發光強度提高了近 2 倍。該研究工作為提高深紫外短波發光器件的效率提供了新思路,并有望拓展到微小尺寸 LED、深紫外探測器等光電器件。

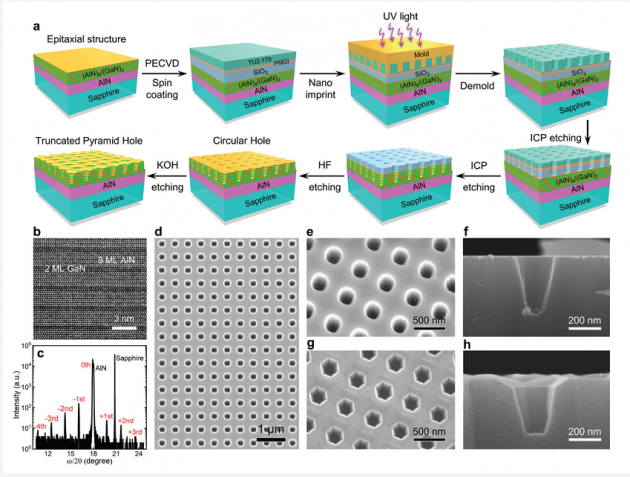

圖 1. (a) 運用納米壓印技術制備納米孔陣列的流程示意圖; (b)-(c) (AlN)8/(GaN)2 超短周期超晶格的結構表征; (d)-(f) 納米圓孔及 (g)-(h)倒棱錐/臺納米孔陣列的微觀形貌。

圖 2. (a) 傳統平面、圓形納米孔及倒棱錐/臺納米孔的光致發光譜;(b) 3 種納米結構的內量子效率、TE/TM 光提取效率及整體發光強度的增強因子分布圖。

相關研究成果以“Enhancing deep-UV emission at 234 nm by introducing a truncated pyramid AlN/GaN nanostructure with fine-tuned multiple facets”為題,發表在英國皇家化學會期刊 Nanoscale 上,并推薦為期刊封面研究工作(Back Inside Cover)。相關測試工作得到了臺灣大學楊志忠教授課題組的支持。