據報道,美國加州大學圣塔芭芭拉分校(University of California, Santa Barbara,UCSB)研究團隊與諾貝爾獎得主中村修二先生共同開發了一種制造無熒光粉白色半極化LED的新方法,并且可望作為背光源使用。研究結果已發表在《光學快報》(Optics Express)期刊上。

通常情況下,白色LED由藍色LED與黃色熒光粉結合制成,而由熒光粉轉換而來的白色LED往往會出現能量損耗及熱穩定性下降等問題,但無熒光粉的LED難以實現。不過,UCSB團隊提出了一個較為容易的制造方法,可直接在氮化鎵襯底上生長出高效的白色半極化LED。

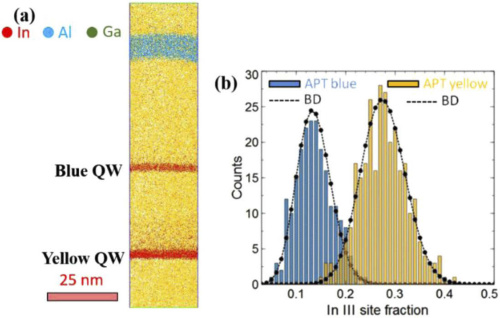

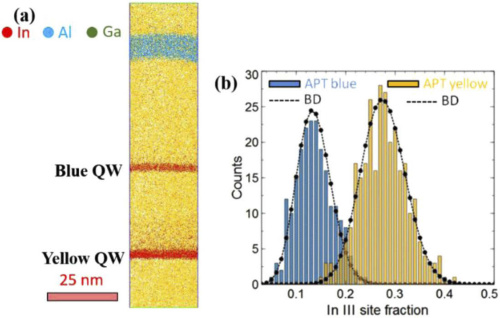

據悉,研究團隊在塊狀氮化鎵襯底上采用藍色量子阱(頂部)和黃色量子阱(底部)生長出無熒光粉的白色InGaN(銦鎵氮)LED,這些LED發射波長峰值為427mn的藍光及560nm的黃光,輸出功能為0.9mW。

圖片來源: (Li et al., 2020)

研究者認為,無熒光粉的高效LED作為背光源的前景可期,有望實現用于可見光通訊LiFi中的Micro LED。

據了解,業內關于無熒光粉LED照明的研究一直都在開展中。

2016年,韓國KAIST也提出了一個制造方法:以半導體芯片取代熒光粉。頂部為同心圓模樣的金字塔結構,設計成復合結構體。制造出的3D結構體各個面以不同條件形成量子阱,各發出不同的顏色。KAIST表示,通過調整制造3D結構體的時間和條件,以改變各結晶面面積的方法,從而制造出多元混色的LED。